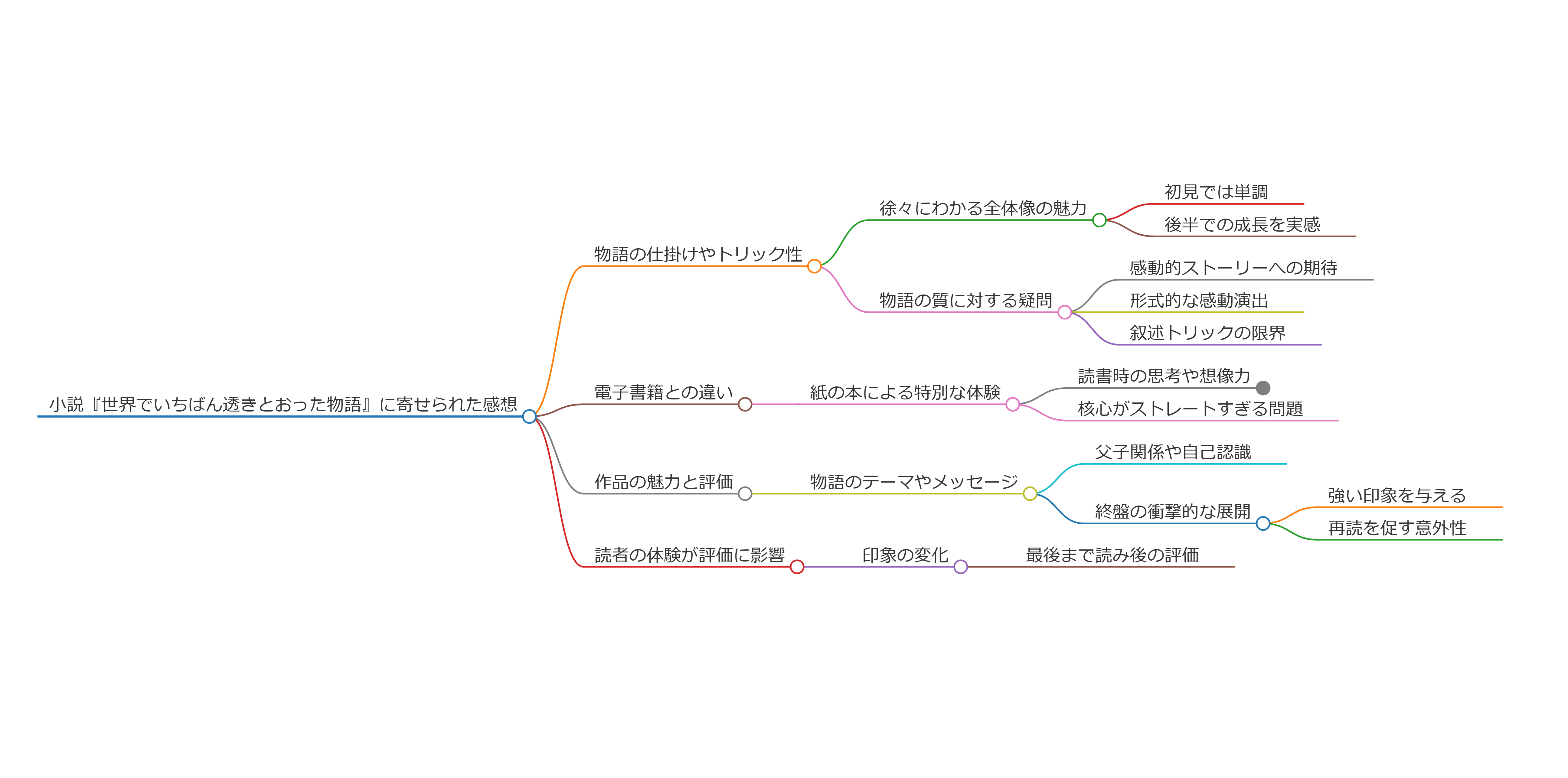

【あらすじ・感想】『世界で一番透きとおった物語』1000人の感想総まとめ! 感動の声と賛否を徹底検証

0. あらすじ--「遺稿」が導く父の素顔

母を亡くした主人公・藤阪橙真は、ひょんなことから一度も会ったことのない推理作家の父・宮内彰吾の遺稿を探すことになってしまった。

知り合いの文芸編集者・霧子と協力して父の業界関係者や愛人たちを調査し、次第に父の複雑な人物像を知っていく。

しかし、この過程で遺稿を狙う何者かによる妨害が主人公の周りで起こり始め――。

1. 謎が導く、予測不能のストーリー展開――物語の構成と独自性

杉井光の小説『世界でいちばん透きとおった物語』は、ミステリー仕立ての緻密な構成と意外性のある展開によって読者を引き込む作品であるという評価を受けている。人間模様や主人公の心情描写よりも、物語の核となっている「遺稿」という大きな謎を置くことによって読者は物語をぐんぐんと読み進めることができるようだ。

編集者注記:一読者として、本作はたしかに「読みやすい」という印象を受けた。一方で、読書慣れしている人、特にミステリー好きであれば、話の展開についても予想できるし、伏線の張り方によって遺稿の正体が早々にわかってしまうと思う。しかし、この点は本作に何を求めるのかに依る。

また独創性という点では、紙の書籍ならではの仕掛けを施しており、その点が電子書籍では再現不可能な読書体験を提供している。紙の本を通じて得られる視覚的・物理的な体験は、作品に深みを加え、読者に新たな感動を与えるようだ。こうした点で、本作は従来の読書体験を超えた、特別な価値を提供している。

編集者注記:これは他の読者が言うように間違いない本作の魅力だ。主人公は終始「母が死んでから一度も泣けないでいる自分は頭がおかしいんじゃないか、とは思う」という風に自罰的であり、物語もどこか鬱々とした雰囲気のなかで展開される。しかし、そんな重苦しさを吹き飛ばすのが、本作の仕掛けだ。これは本作が映像化されても再現ができない。

2. 研ぎ澄まされた言葉が響く――文章表現と心に響く余韻

『世界でいちばん透きとおった物語』のもう一つの特徴は、著者の文章表現の明瞭さと、その結果生まれる独特な読後感にあるようだ。

文章表現というのは、端的に「読みやすさ」という意味になる。著者の文体は無駄がなく、洗練されており、読者を物語に自然に引き込む力を持つ。冗長過ぎず、かといって淡泊でもない。シンプルでありながら情景や感情を的確に伝えているため、読書に慣れてない人にもオススメしやすい作品となっているようだ。

読後感として、多くの読者は高く評価し、感想のなかにあった「タイトルの意味がわかった時の胸の高鳴り」という文言は、その証左とみていいだろう。また、短時間でサクッと読めるテンポの良さも、多くの読者に好評であり、その点が読書体験を快適なものにしている。

編集者注記:前述したように、勘の鋭い人であれば本作の仕掛けは早い段階でわかってしまう。しかし、それでもいいのだ。「書かずにはいられなかった」という作家としての矜持、「余命宣告で、思い立った」という父親としての責務。それらを全うしたうえで、伝えたかった「透明」の正体。

「実は僕って人でなしだったのかな」と自分を責める息子に届かせたかった思いが、クライマックスで現実になる。胸が高鳴らずとも、心の奥のほうがじんわりと温かくなっていく物語だ。

ただし、一部の読者からは「文章がやや稚拙である」という指摘もあり、全体的な評価は一様ではない。しかし、それを差し引いても、物語のテーマと文章表現が見事に調和しており、本作ならではの特別な読書体験を作り上げている。

3. 父の影を追う旅、交錯する思い――キャラクターの魅力と「僕」の視線

登場人物に関しては、霧子をはじめとするキャラクターたちが物語に深みを与え、物語を彩る重要な役割を果たしている。また様々な登場人物と関わっていくことで故人の父親の本当の姿が立体的に浮かび上がってくる様子は、物語に奥行きを加えており、その描写に惹かれる読者も少なくない。

しかし、登場人物に感情移入できなかったという読者もおり、その点については賛否が分かれる。物語の中で、人物の内面にもっと深く迫る描写があれば、より感情移入しやすかったという意見も見受けられる。それでも、登場人物が物語を進める駆動力となり、彼らの個性が作品の魅力を高めていることに変わりはない。

編集者注記:この点については議論の余地があるだろう。たしかに本作は「僕」の一人称視点で展開するため、主人公に感情移入できなければ物語に没入はできないかもしれない。しかし三人称という「神の視点」でないからこそ、故人の思いは想像するしかないというリアリティがあるように思う。すべてを知った主人公は、心の中で独白する。

「女癖の悪い屑がむかし母を棄てて、知らない場所で知らない小説を書き散らし、勝手に病んでぼろぼろになって死んだ。/それでよかったのに。それだけの物語なら、嗤って本を閉じられたのに。どうして」

ここで「僕」の視点が活きる。「どうして」と言葉にならない思いに生々しさが宿る。本作の大きな魅力の一つと言っていいだろう。

総合的に見ると、『世界でいちばん透きとおった物語』は、多くの読者から高い評価を受けている。特に、物語の仕掛けや構成の独創性、そして「読書体験」という新たな価値を提供する点が評価されており、従来の小説の枠を超えた作品として評価されるだろう。

読後には深い余韻が残り、作品全体に込められたメッセージが心に響く。総じて、本作は「単なる読書」を超えた、新しい読書体験を提供する作品として、多くの読者に感動を与え続けるに違いない。

4. 編集後記:この物語が「透きとおる」の理由

言うまでもないことかもしれないが、私も本作を手に取った。どんな屑でも、どんな人でなしでも、その根っこの部分にはかけがえのないものがあると思わせてくれる小説だったと思う。

一方で、この物語は遺稿探しの他にも別の線があると感じたのは私だけだろうか。静かな自暴自棄を起こしていると思われる「僕」が、様々な人と会うことで、心を取り戻していくのも、本作のもう一つの物語ではないだろうか。

なにしろ物語の終盤にして「口にして初めて、僕はずいぶんと腹を立てていたのだと気づく」ぐらいなのだ。自分の心を、自分できちんと受け止めること。そのためには、やはり「透きとおった物語」に宿ったものが必要だったのだろう。これがどういう意味なのかは、本作を読み終えた人にはわかるはずだ。

本作をミステリーとして読むか、心を取り戻していく物語として読むかは読者によるのだろうが、いずれにせよ、色々な人に勧めることができる傑作であることは間違いない。